从软件角度学习PCIE(PCI - Express)主要包括以下几个方面:

1. 驱动程序开发

- 设备识别与初始化

- 软件需要能够识别连接到PCIE总线上的设备。这涉及到对PCIE设备的枚举过程的理解,通过读取配置空间(Configuration Space)来获取设备的厂商ID(Vendor ID)、设备ID(Device ID)等信息,从而确定设备的类型和功能。例如,在Linux系统中,pciutils工具包可以用于扫描和查看PCIE设备的信息。

- 设备初始化包括设置设备的基本参数,如分配内存资源、设置中断请求(IRQ)等。对于一些高性能的PCIE设备,如显卡,正确的初始化对于发挥其性能至关重要。

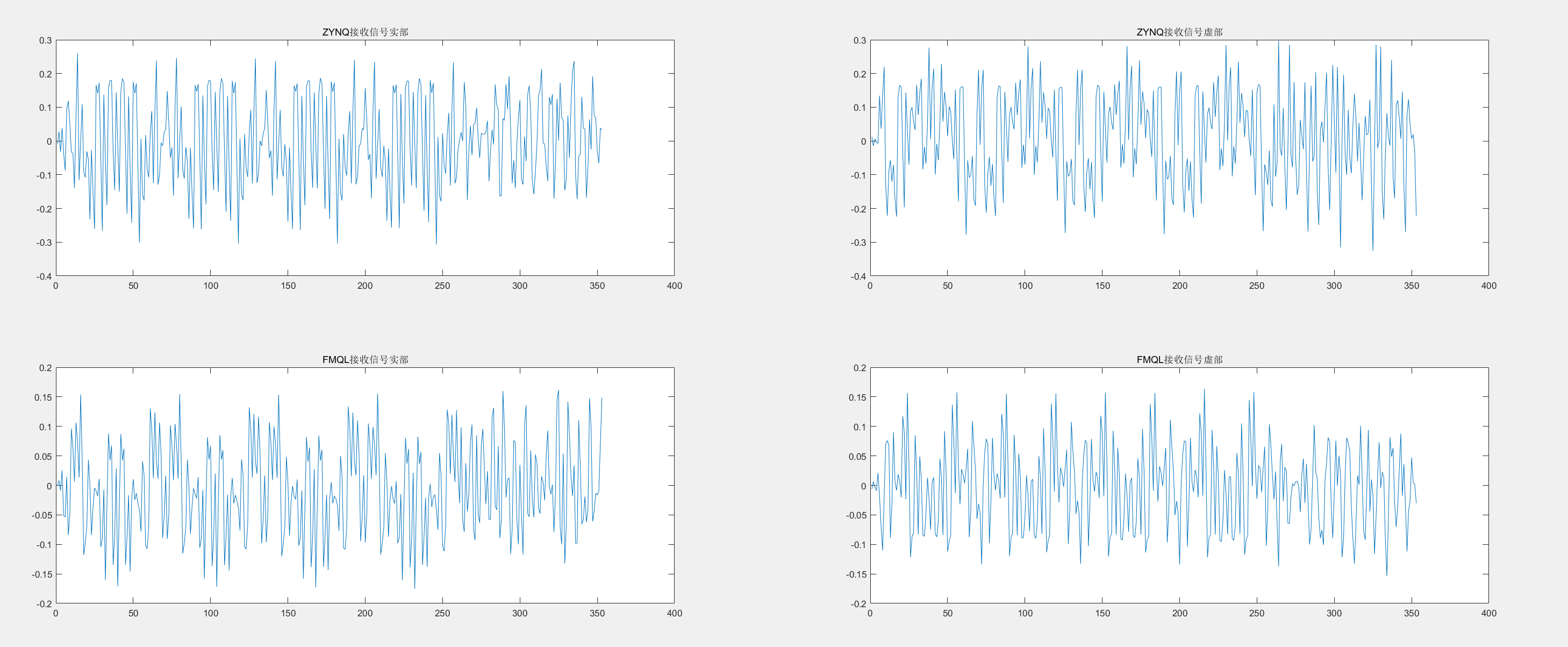

- 数据传输机制

- 内存映射I/O(MMIO):理解如何通过内存映射的方式访问PCIE设备的寄存器。软件可以像读写内存一样操作PCIE设备的寄存器,从而实现对设备的控制和数据传输。例如,在设备驱动中,通过将PCIE设备的寄存器映射到系统内存空间,驱动程序可以直接对这些寄存器进行读写操作来配置设备的工作模式。

- 直接内存访问(DMA):学习如何利用PCIE设备的DMA功能进行高效的数据传输。DMA允许设备直接访问系统内存,而不需要CPU的过多干预,从而大大提高了数据传输的效率。软件需要负责配置DMA通道、设置传输的源地址和目的地址等参数,同时要处理好DMA与CPU之间的同步问题,以避免数据冲突。

- 中断处理

- 了解PCIE设备如何产生中断,以及软件如何处理这些中断。当PCIE设备完成某项操作或者出现异常情况时,会通过中断信号通知CPU。软件需要注册中断处理函数来响应这些中断。例如,对于一个网络接口卡(NIC)PCIE设备,当有新的数据帧到达时,设备会产生中断,驱动程序中的中断处理函数会被调用,负责将数据帧从设备的缓冲区读取到系统内存中进行后续处理。

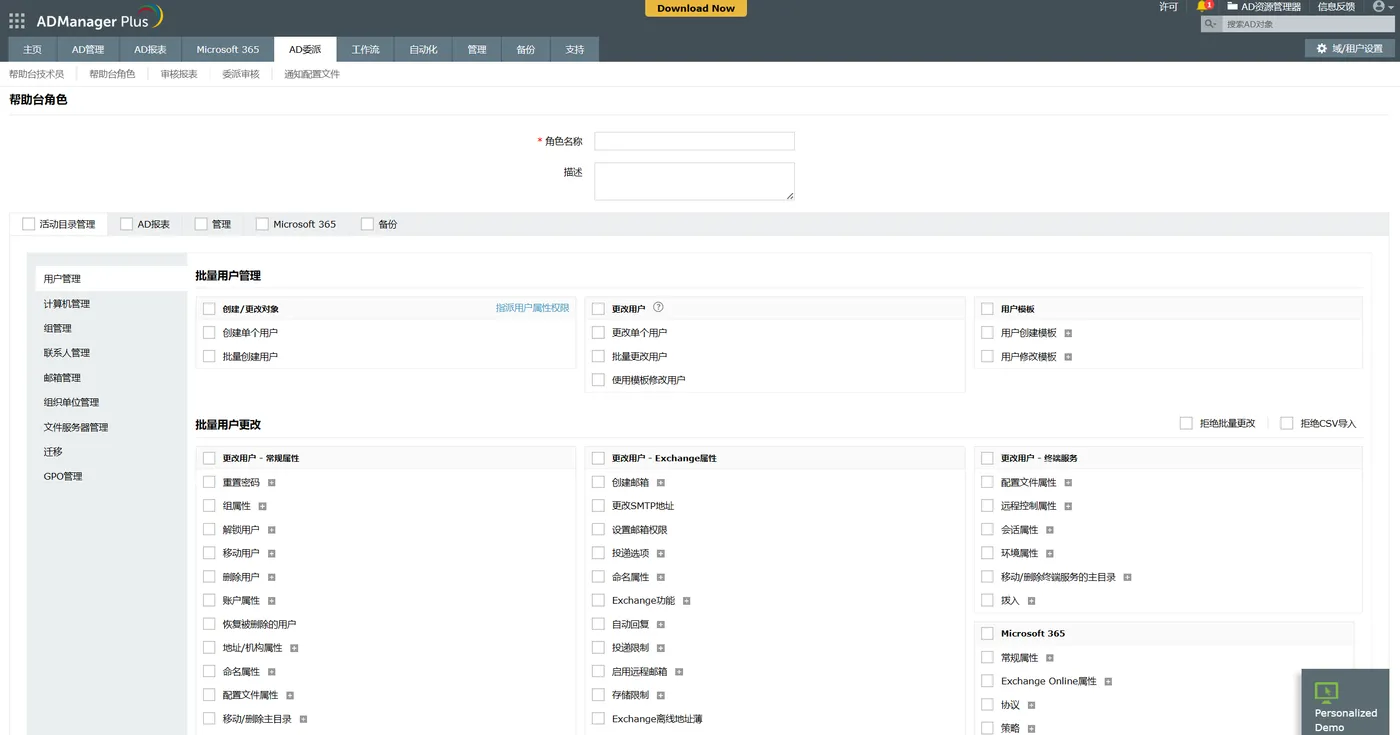

2. 操作系统相关支持

- 设备管理

- 理解操作系统如何管理PCIE设备。这包括设备的插拔检测机制,当PCIE设备插入或拔出时,操作系统需要能够及时发现并做出相应的响应,如加载或卸载相应的驱动程序。在Windows操作系统中,即插即用(PnP)功能负责这部分的工作;在Linux系统中,内核的热插拔(Hotplug)机制用于处理PCIE设备的动态插拔。

- 操作系统还需要对PCIE设备的资源进行合理分配,如内存、I/O端口和中断等资源。这涉及到操作系统的资源管理策略,以确保不同的PCIE设备之间不会因为资源冲突而导致系统故障。

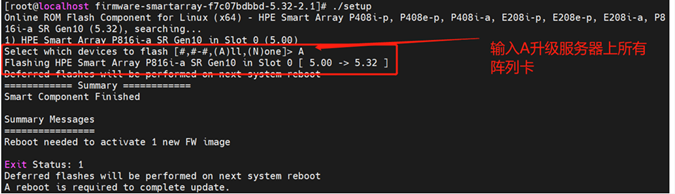

- 性能优化与电源管理

- 从软件角度学习如何优化PCIE设备的性能。这包括调整PCIE链路的带宽分配、优化数据传输的队列管理等。例如,一些高端服务器的BIOS或者操作系统提供了设置PCIE链路速度和宽度的选项,通过合理设置可以提高PCIE设备的数据传输速率。

- 了解PCIE设备的电源管理模式。软件可以根据系统的需求,控制PCIE设备进入不同的电源状态,如低功耗状态或高性能状态。这对于移动设备或者对能耗比较敏感的系统尤为重要,可以有效延长设备的电池续航时间或者降低系统的能耗。

3. 上层应用开发与接口

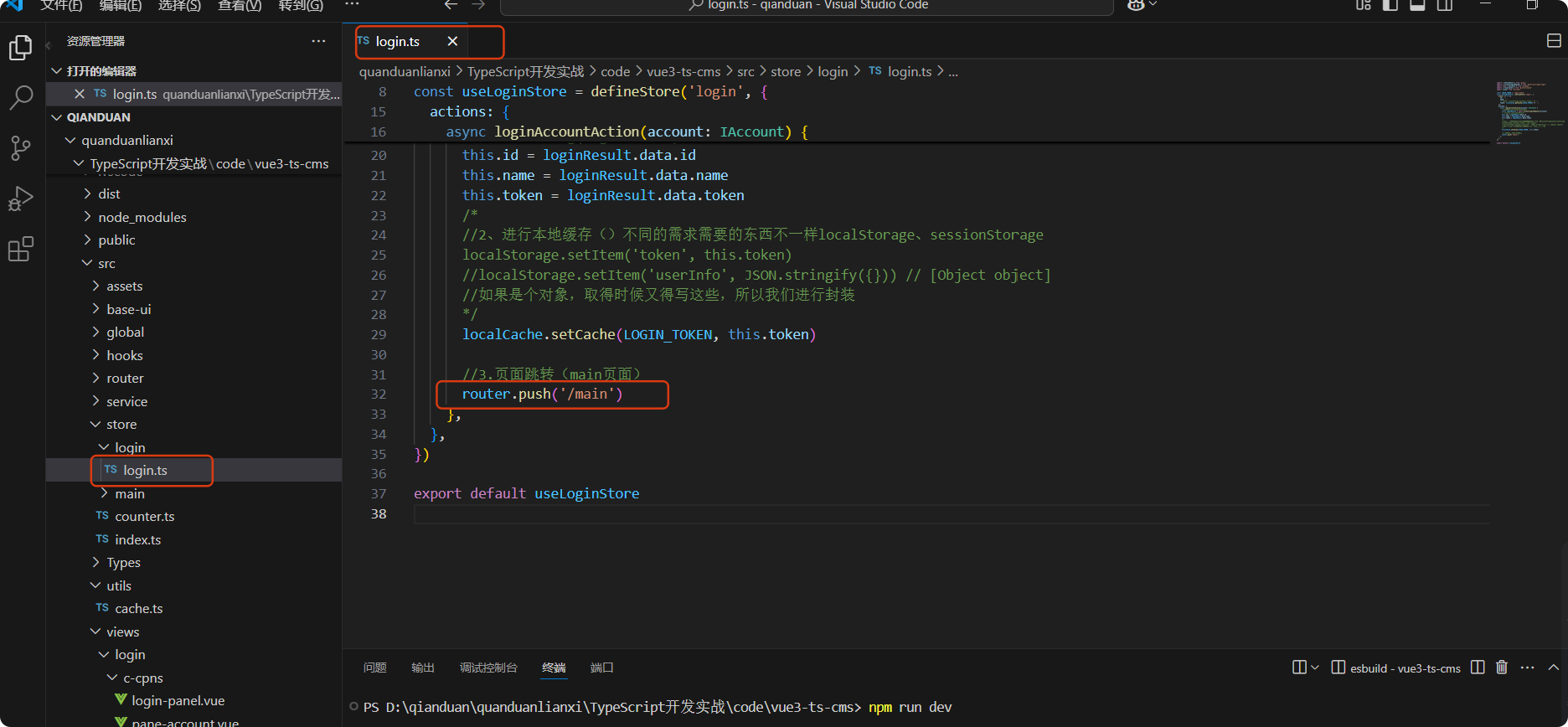

- 应用程序接口(API)使用

- 熟悉如何通过操作系统或者第三方库提供的API来访问和使用PCIE设备。例如,在一些图形处理应用中,需要通过图形API(如OpenGL或DirectX)来与PCIE接口的显卡进行交互,利用显卡的强大计算能力进行图形渲染。

- 理解这些API是如何在底层通过PCIE驱动和设备进行通信的,以及如何利用API提供的功能来实现高效的应用开发。例如,API可能提供了异步数据传输的功能,应用程序可以利用这一功能来提高数据处理的效率,同时避免阻塞主线程。

- 协议和标准的理解与应用

- 学习PCIE相关的协议和标准,如PCIE的分层协议架构(包括事务层、数据链路层和物理层),这些知识对于开发高性能、兼容性好的软件至关重要。虽然软件开发者通常不需要直接实现这些协议,但了解协议可以更好地理解设备的工作原理和性能限制。

- 确保开发的软件符合相关的行业标准和规范,这样可以保证软件与不同厂商的PCIE设备之间具有良好的兼容性,提高软件的通用性和可移植性。