在《代码大全》的前两章中,史蒂夫·麦克康奈尔以近乎宗教般的虔诚描绘了软件构建的本质。当大多数技术书籍急于展示"如何做"时,他却首先探讨了"为什么做"——这一选择本身就已暗示了一个更为深刻的命题:编程远不只是键盘敲击与逻辑组合,而是一种将抽象思维具象化的存在方式。代码,这一数字时代的肉身,成为人类理性与创造力在机器世界中的延伸与具现。

麦克康奈尔开篇即颠覆了传统认知:软件构建并非仅是编码,而是包含问题定义、需求分析、架构设计等一系列丰富活动。这种扩展的软件构建观暗示了一个根本转变——程序员不再是简单的指令编写者,而是数字世界的建筑师。当我们在屏幕上写下第一行代码时,我们实际上是在参与一种特殊的创世行为。变量成为我们定义的物质,算法成为我们制定的自然法则,而架构则构成了这个微观宇宙的基本物理规律。编程语言在此意义上超越了工具属性,成为思维与机器之间的双向转换器,既塑造我们的思考方式,又被我们的认知模式所塑造。

《代码大全》前两章对隐喻的讨论尤为引人深思。将软件构建比作"写作"或"建房",这不只是修辞技巧,更揭示了编程的本质困境:我们如何用有限的人类语言描述和构建无限复杂的数字现实?麦克康奈尔指出,好的隐喻能够"照亮整个软件构建过程",这实际上承认了编程本质上是一种解释学活动。程序员不断在人类理解的隐喻世界与机器执行的精确世界之间进行翻译与调解。当我们将函数称为"黑箱"时,我们既在简化复杂性,也在创造新的认知边界。这种隐喻思维不是编程的辅助工具,而是编程认知本身的核心机制。

书中对前期准备的强调常被误读为对"过度设计"的辩护,实则揭示了软件开发的根本悖论:最有效的代码常常是未被写出的代码。麦克康奈尔指出准备时间与构建效率之间的正相关关系,这实际上指向了一个更为哲学性的洞见——编程首先是思维的结构化过程,其次才是这一结构的符号化表达。优秀的程序员如同围棋高手,在落子前已看到十步之外;他们的卓越不在于解决技术问题的能力,而在于避免不必要问题的预见力。这种预见力不是天赋,而是通过严格的前期准备培养出的思维习惯。

《代码大全》前两章最激进的观点或许在于其对"智力工作"的重新定义。麦克康奈尔暗示,编程的核心挑战不在于掌握语言特性或算法,而在于"保持数以百计的细节信息在脑海中同时活跃并清晰"。这种认知负荷管理能力将优秀程序员与普通编码者区分开来。编程由此显现为一种特殊的意识状态——在抽象与具象、全局与局部、现在与未来之间不断切换的思维舞蹈。当我们编程时,我们的大脑实际上在进行着一种现实世界中不可能的多维思考,同时操纵着多个抽象层次的概念实体及其相互关系。

麦克康奈尔对构建活动的推崇也隐含了对现代编程文化的批判。在追求快速迭代和即时满足的当下,构建所代表的慎重、精确和完整性成为一种反主流文化。他指出构建活动的高产出与低缺陷率,这实际上是在为一种近乎工匠精神的工作伦理辩护。在这种视角下,编程不是实现功能的工具,而是通过功能实现自我完善的修行。每一行代码都成为程序员与自己专业对话的记录,每一次重构都是对先前思维的修正与超越。

前两章对错误的讨论尤为深刻。麦克康奈尔指出,大多数错误不是发生在编码阶段,而是根植于更早的决策过程。这一观察揭示了编程的另一个本质特征:它是对可能性的系统性探索与排除。程序员不仅在与机器对话,更在与未来的自己及潜在的错误对话。优秀的代码因此总是蕴含着对自身可能失败的预见与防范,就像一座桥梁在设计时已考虑了各种极端情况下的应力分布。

《代码大全》前两章最终指向一个令人不安的真相:编程能力的提升不在于掌握更多技巧,而在于成为不同类型的思考者。麦克康奈尔列出的构建实践清单——定义问题、需求分析、架构设计——本质上是一套思维训练方案。通过这些练习,程序员逐渐发展出处理复杂性的认知器官,就像音乐家发展出对和声的敏感听觉。代码质量于是不再取决于语法知识的多寡,而取决于程序员心智模式的成熟度。

当我们将编程视为一种存在方式而非职业技能时,《代码大全》的前两章便显露出其真正价值:它们不是关于如何更好地编码,而是关于如何通过编码更好地思考与存在。在这个意义上,麦克康奈尔的作品超越了技术手册的范畴,成为数字时代认知哲学的导论。代码作为思想的肉身,既是限制也是解放——它约束我们以机器可理解的方式表达,同时也赋予我们的思维以可执行的形式。每一次构建活动,都是人类理性在数字世界中的一次小型创世。

最终,优秀的程序员不是那些写出最精巧代码的人,而是那些通过代码实现自我与机器共同进化的人。《代码大全》前两章所描绘的,正是这条进化路径的起点——在这里,编程从技艺升华为存在方式,而代码成为人类思想在数字世界中的永恒肉身。

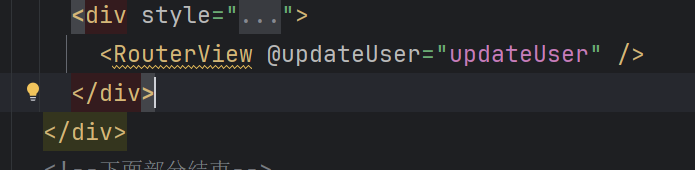

![[Vue] Vue 模板编译原理解析 part3](https://xiejie-typora.oss-cn-chengdu.aliyuncs.com/2023-11-20-063716.png)