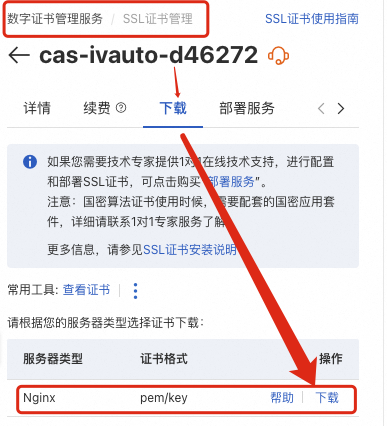

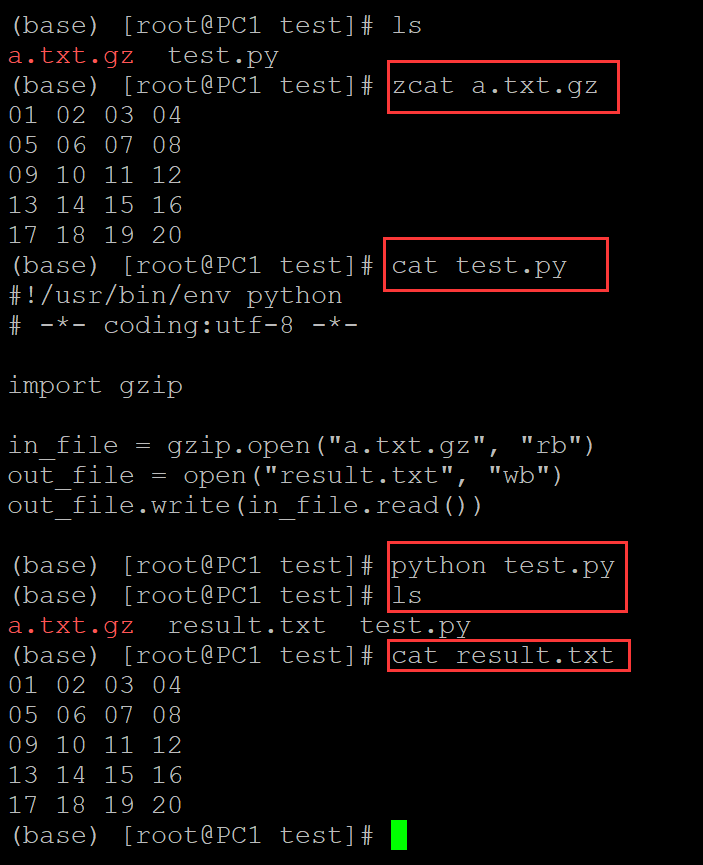

图片:作者制作

我们已经到了这样的地步——曾经能让我们随时随地获取全世界信息的互联网,现在已经完全没法用了。

罪魁祸首是广告,情况糟糕到一种极端的程度,以至于它被称为“广告末日”(adpocalypse)。

现在我打开的几乎每个网站都塞满了广告,整个页面都快撑爆了。在电脑端已经够烦的了,在手机上更是灾难。页面的顶部、底部、两侧全都是广告,甚至还加上动画效果,让人更难忽视。网站还用上了视差滚动(parallax scrolling)技术,好让广告层隐藏在你正在阅读的内容下面,然后随着你滚动页面,时不时地蹦出来。

一个典型的互联网体验 / 图片来源:《每日邮报》

我们被随机弹出的广告打断,不仅要等上几秒钟才能关掉,还经常被要求输入邮箱地址,换取一个狗屁 PDF,里面是些根本没用的生产力技巧。各种广告轮番轰炸,拼命诱导我们点击,告诉我们“再不下手就亏大了”或者“错过就没有了”,这种手段被称为“确认羞辱”(Confirmshaming)。

最让人崩溃的是那些会自动打开 App Store 的广告,把你强行跳转到一个新窗口。前几天,我的广告愤怒值达到了新高度——我遇到了一个全屏播放的视频广告,它自动播放,而且没有任何办法跳过它。我甚至找不到退出的按钮,完全没法回到我原本在看的内容。这对我来说就是个临界点。我唯一能做的,就是火冒三丈,考虑要不要直接砸了我的笔记本,然后愤怒地关掉那个网页。

现在大多数网页就是这样——糟糕、让人心力交瘁、毫无价值的体验。

多年前,我上网时还会喜欢随便点开一些网站,看看它们的设计:酷炫的品牌风格、有趣的页面布局、独特的用户体验。当时的网站是有用心设计的,它们会努力提供最好的信息或服务体验。而现在呢?大多数网站的目标就是最大化广告收入。

广告费支撑着整个科技巨头,因此,整个互联网的一切都被优化到了极致,目的就是为了榨取广告收入。

这种做法已经蔓延到互联网的每个角落:搜索引擎、应用程序、邮件服务、社交媒体……所有的东西都被广告塞得满满的——而且,大部分广告本来就已经够烂了——更糟糕的是,整个互联网的使用体验都被调整成让我们尽可能多地看到这些广告。

广告参与度数据比用户体验更重要。

更糟糕的是,现在我们又得面对另一层垃圾内容——生成式 AI。那些根本不必要、毫无意义的 AI 功能正在摧毁互联网的核心支柱,比如谷歌搜索。

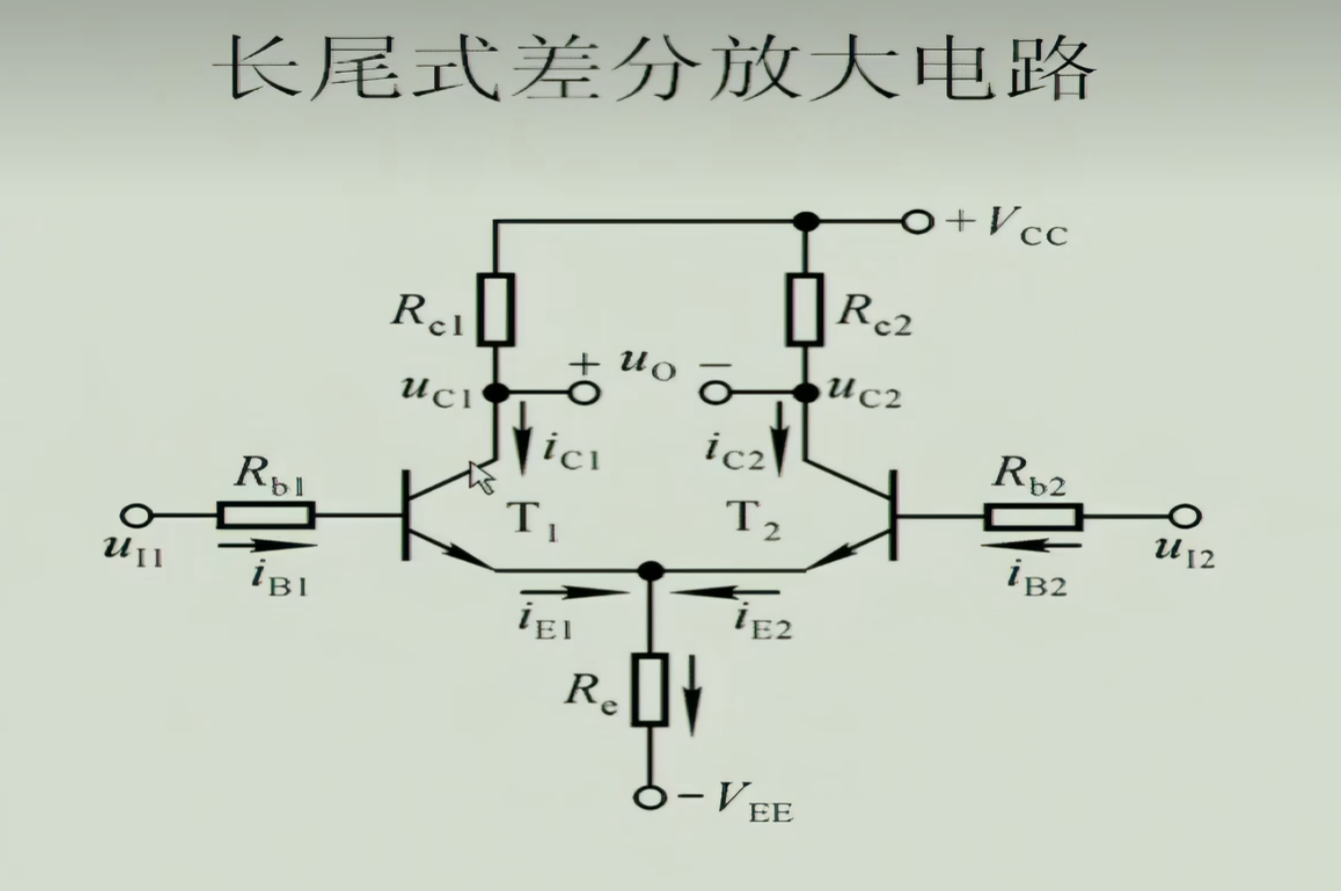

看看这张图就知道问题有多严重了,现在有些搜索,想找到准确、可靠的信息几乎是不可能的。曾经,谷歌搜索的第一页是最优质答案的宝藏地,而现在,全都是垃圾内容、赞助帖子和广告。

他们曾经告诉我们,“订阅制”才是解决方案。然后他们又决定,在订阅服务里也塞入广告——是的,说的就是你们,流媒体服务——而我们就像一群傻子一样,把这坨屎吞了下去。

在电视和有线电视时代,广告泛滥得让人受不了,这才给科技公司带来了颠覆的机会。而现在呢?一切又回到了原点,我们又开始花钱看广告了。

这种做法很快就会渗透到媒体、新闻,甚至互联网的所有角落。而且,说到底,订阅制根本不是个真正的解决方案,因为只有极少数网民能负担得起所有他们想访问的网站的订阅费用。像我这样的人,几乎每天的上网体验都被各种付费墙打断——就像你们中很多人在阅读这篇文章时可能也会遇到的一样。(是的,我当然明白其中的讽刺意味。)

我现在阅读任何工作相关网站的体验 / 图片来源:《The Verge》

或许,部分的解决方案是广告拦截插件——向你们致敬,你们的工作很伟大——或者使用能屏蔽广告的浏览器。但这场仗实在太难打了,因为他们的对手太强大了。

广告拦截软件的资金远远比不上它们的敌人,而像 YouTube、Meta 和 Google 这样的巨头,一定会用尽一切手段,确保他们的广告收入不受影响。

真正的解决方案,应该是修复互联网体验。

设定规则,限制广告数量、广告出现的频率,确保关闭广告的方式必须简单直接,立法禁止网站跨页面追踪用户,控制广告与内容的比例,甚至让搜索引擎惩罚那些只为了赚广告费而存在的网站。

但我们都知道,这几乎是不可能的。整个系统完全依赖于广告收入。

我们的上网方式已经变了。我们不再是每天上网浏览一两个小时,我们现在已经完全活在互联网上了。这也导致了屏幕上的每一个像素都变得极度有价值,广告变得越来越多,越来越侵入我们的体验。

数字化转型意味着,几乎每家公司都成了广告公司,不管它们愿不愿意承认这一点。

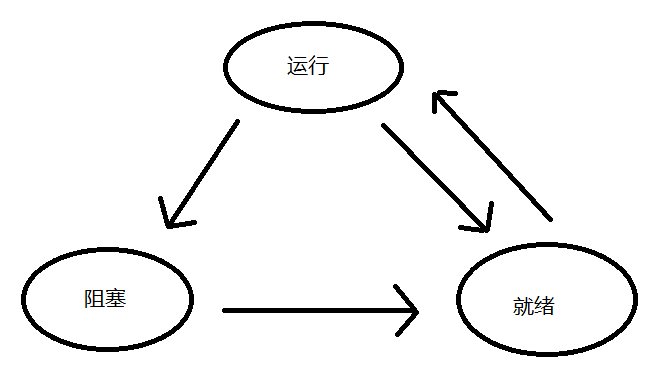

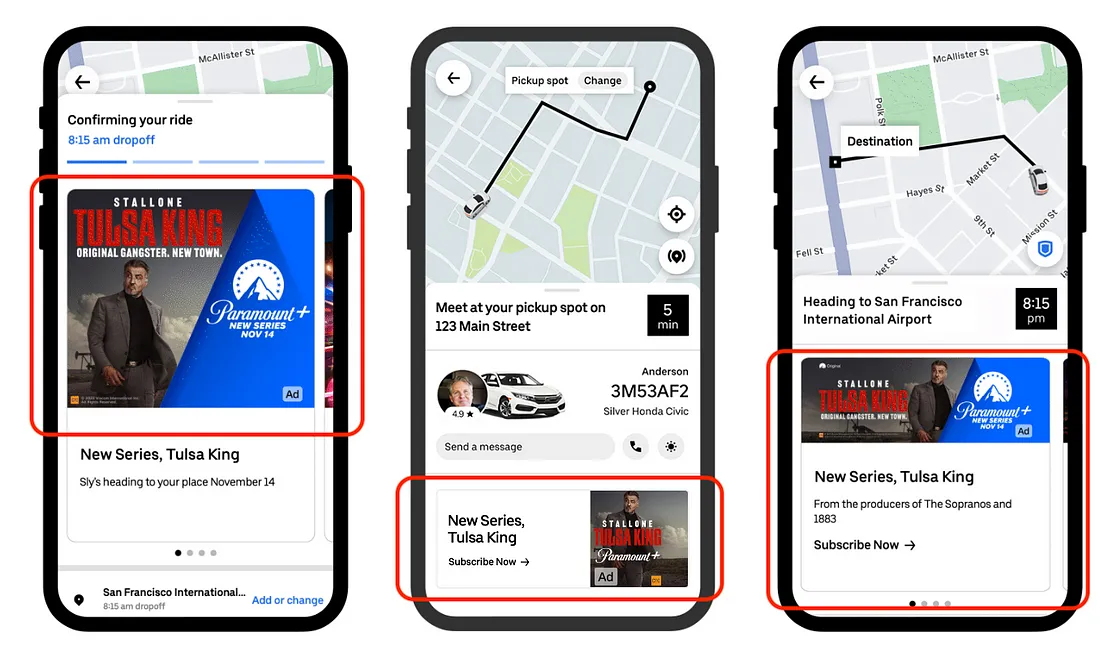

比如 Uber,本来是一个打车软件,但它的广告收入每年超过10 亿美元。广告已经成为大多数公司财务报表上的核心部分,一旦它们依赖上这笔收入,就根本不可能回头了。

图片来源:Uber

我之前就写过,我现在真的挺讨厌互联网的。

我怀念十年前的互联网,那时候它还是一个真正有用且有趣的工具。

而现在,它只是一个大漏斗,把我们这些上网的“牲口”塞进这个机器里,眼睛里灌满无休止的广告轰炸。

为了追逐营销利润、提高股价、填满股东的钱包,互联网已经被彻底搞坏了,没救了。