编程是艺术,开发是工程

比起一门编程语言,软件工程的入门过程,要难得多。盖因一门语言,其语法、关键字、系统库和常用工具,总是确定而有限的。

而软件工程,作为工程学的一个门类,它肩负着在软件开发的过程中,将种种条件确定下来,将资源安排妥当,使工作过程确定清晰,产出稳定可靠的责任。

这其中的微妙和复杂,往往在经典的教材中也不能充分表达。其中大量与人的协作,与时间的较量,其经验和体会,都是要在实践中才能慢慢积累起来。这就使得软件工程课程,在学习过程中,常常处于一个尴尬的位置。一方面我们都会宣称它非常重要,另一方面,我们却很难从中得到收益。一方面我们都反对形式主义的软件工程,另一方面因为难以落实,使得我们最终总是在实践中流于形式。

软件工程,作为软件开发的一个基础的知识领域,它的学习过程,也迫切需要一个启动的支点。

在这样的背景下,得到邹欣老师的《构建之法》,对我来说是非常惊喜的事情。这本书很好的解决的这个知识领域“从零到一”的问题。我数了数手头十来本软件工程方方面面的读物,还是觉得,如果你是一个在校生,刚刚开始学习软件工程;或者你是一个刚刚走上工作岗位的程序员,迷惘于如何在形式化的团队开发规程和自负的才华之间找到平衡;甚至你是一个刚刚走上管理岗位的技术领导,第一次从“软件工程的受害者”成为实施者,急于完成角色转换,走上人生巅峰。你都是这本书潜在的目标读者。

Build To Learn 到 Build To Win

Build To Win 是 《构建之法》一书的英文名。这本书很好的阐述了如何逐步改进软件开发过程

• Build To Learn:开发软件,构建系统的目的是做进一步的试验,试图发现客观规律或某个试验方法的优点与缺点。这些项目经常是科研论文的基础工作。

• Build To Show:为了突出地展现某个技术的作用,开发一些演示为目的的软件,这些项目很吸引眼球,经常获得新闻报道,但是功能未必全面。

• Build To Serve:为了服务一定范围的目标用户而构建的工具等,有时以公开的SDK形式发布。

• Build To Win:以在市场上赢得用户为目标而构建的软件。这也是种种科学发现,技术突破最好的试金石。这是我在研究院之外的十余年中做的最多的项目类型,也是这本书的英文名字。

《构建之法》读后感(一)

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.hqwc.cn/news/881141.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系编程知识网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!相关文章

Qt监控设备离线检测/实时监测设备上下线/显示不同的状态图标/海康大华宇视华为监控系统

一、前言说明

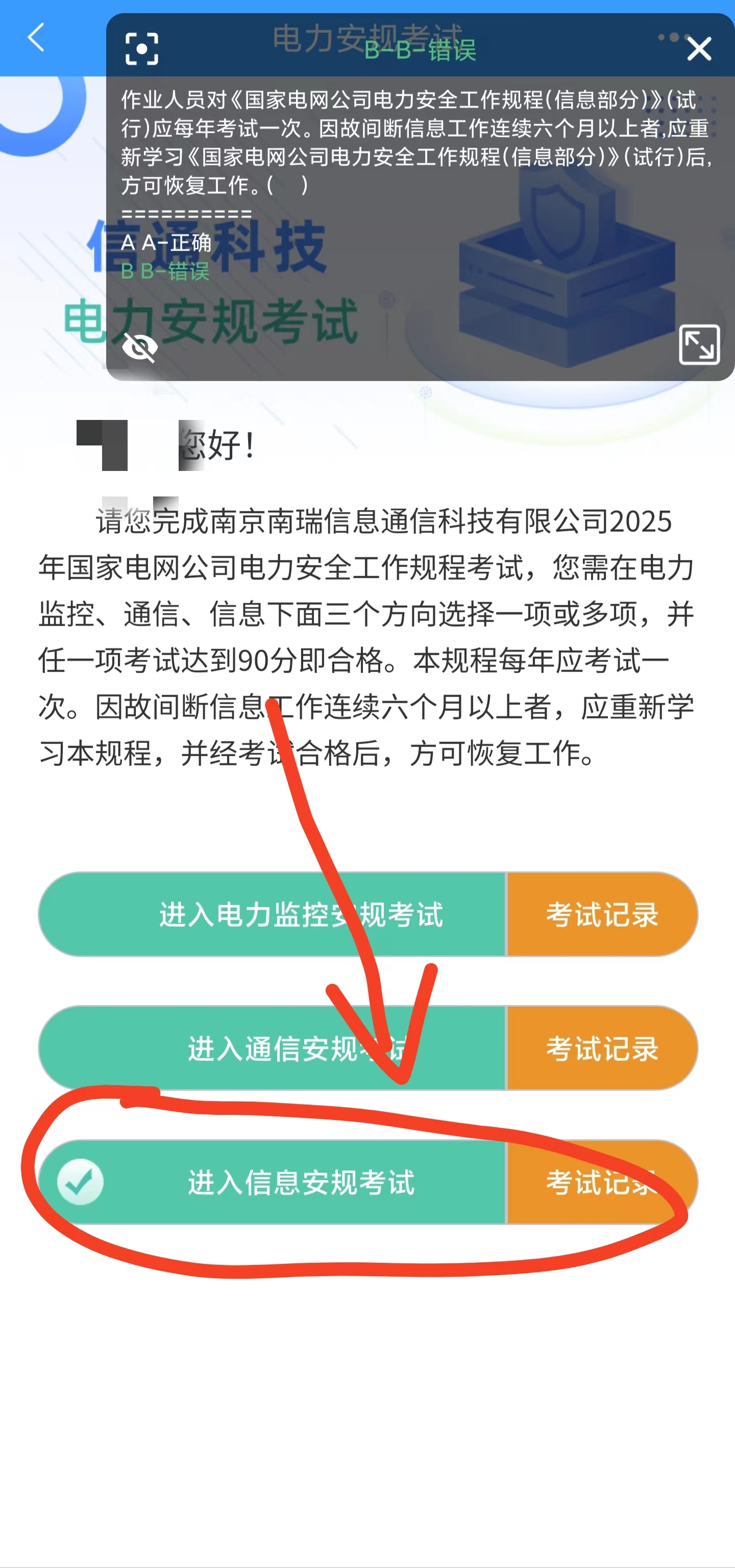

监控系统中一般有很多设备,有些用户希望知道每个设备是否已经上线,最好有不同的状态图标提示,海康的做法是对设备节点的图标和颜色变暗处理,离线的话就变暗,有可能是加了透明度,而大华的处理是有个清晰的图标表示,上线图标右下角有个绿色指示灯,离线的右下…

VIP视频解析之小工具(免费自取)

我们通常会因为看电影但是需要vip却没有足够生活费去支持的困扰

我就在想有没有白嫖的方法呢(bushi

就在我苦恼的时候我发现了一个方法————就是被称为:解析 的技术这玩意就是最好的选择

但是可能部分人在刚刚接触的时候不会用的于是我就写了一个小软件来支持(只支持wind…

2025年值得推荐的 8 款 WPF UI 控件库

前言

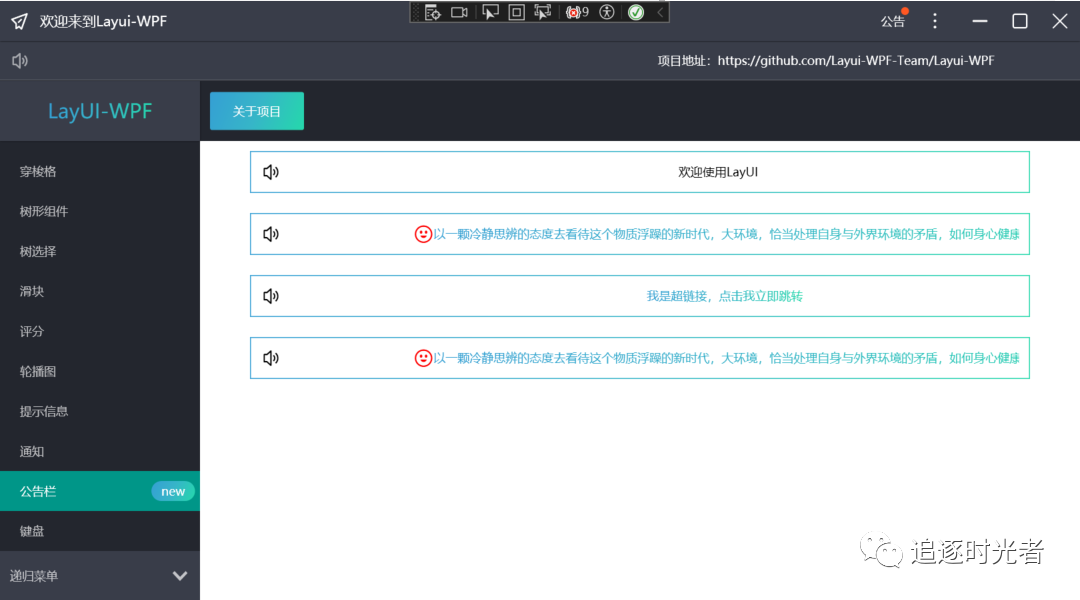

今天大姚给大家分享 8 款开源、美观、功能强大、简单易用的WPF UI控件库,希望可以帮助到有需要的同学。

WPF介绍

WPF 是一个强大的桌面应用程序框架,用于构建具有丰富用户界面的 Windows 应用。它提供了灵活的布局、数据绑定、样式和模板、动画效果等功能,让开发者可以…

github官网运行加速方法

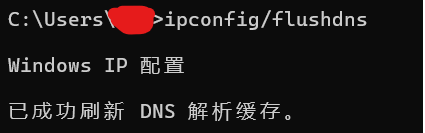

github官网打不开的原因

访问github官网时是直接访问域名即github.com,中间有个域名通过DNS解析的过程,将域名解析为对应的ip地址,其实主要时间都是花在了DNS解析上,导致了github有时候能打开,有时候打不开,有时候访问很慢。

解决方案

1、Windows系统打开cmd,输入下列命…

关于AI生成艺术、自动驾驶汽车和Nutella片

Foto di Barbara Zandoval su Unsplash前言:当前时代人们似乎仍然坚信AI没有人类这样的创造力的!那人类的创造力又是什么呢?不也是从开始拥有认识能力,然后逐渐进化到现在空前的创造力的吗?如果AI也自我进化,创造力又能意味着什么?

我是个万事通。作为一名自由职业的在线…

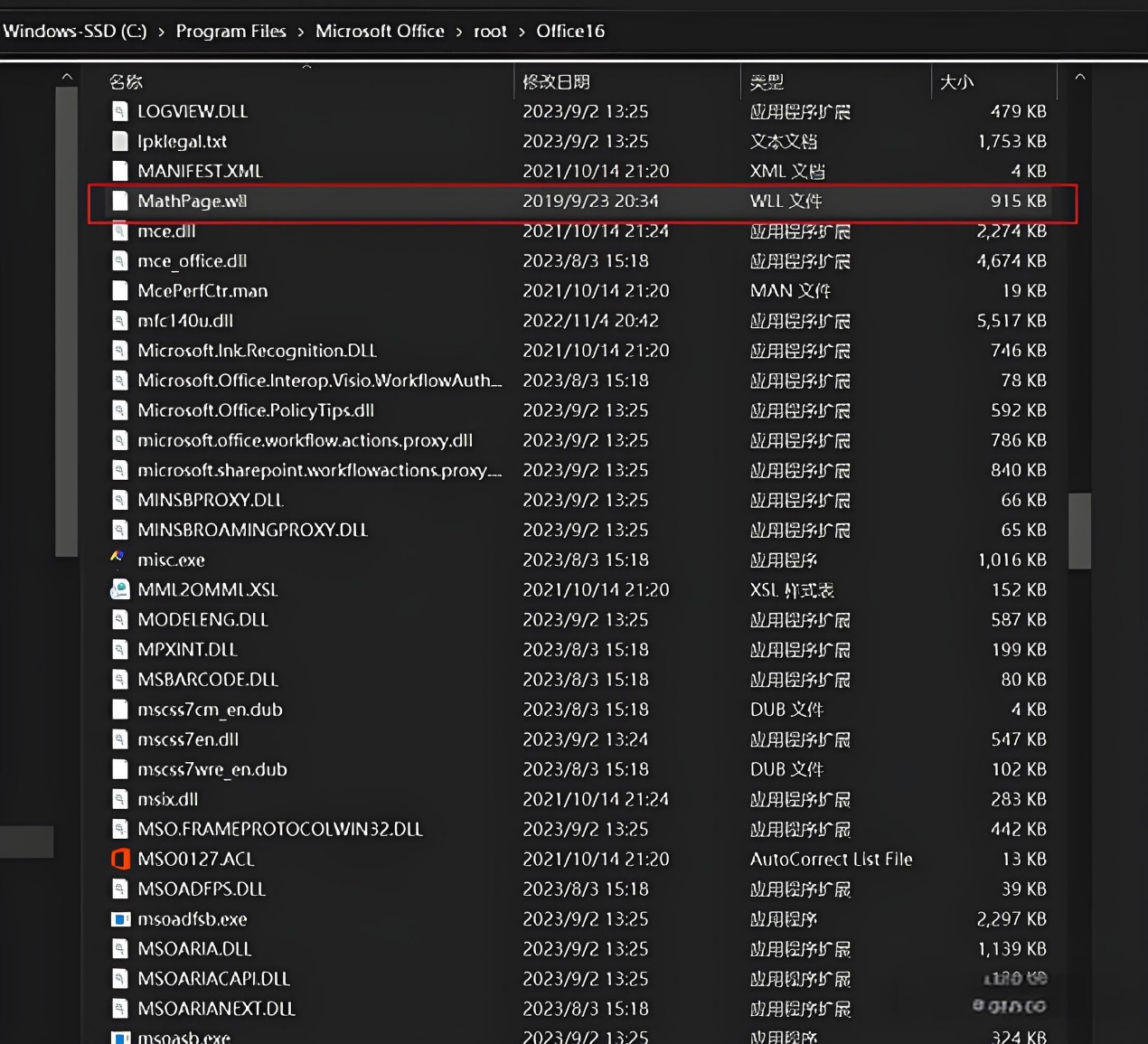

MathType 7.4下载与安装

《数学公式编辑器(MathType)》 [1]是一款专业的数学公式编辑工具,理科生专用的工具。mathtype公式编辑器能够帮助用户在各种文档中插入复杂的数学公式和符号。

数学公式编辑器工具可以轻松输入各种复杂的公式和符号,与Office文档完美结合,显示效果超好,比Office自带的公式编…

支付流程设计常见问题及最佳实践

在实际操作中,支付流程常常面临诸多问题。本文将深入探讨支付流程设计中的常见问题及其最佳实践,供大家参考。今天聊一下支付流程设计的一些常见总是及最佳实践,包括:

组合支付要不要拆支付流水,前端轮询查哪个域,查询要不要穿透到外部渠道,为什么要做同步受理异步处理,…

读算法简史:从美索不达米亚到人工智能时代11搜索网络

20世纪70年代小型计算机普及,苹果推出Apple和Macintosh;蒂姆伯纳斯-李提出万维网,改变了网络访问方式;亚马逊采用个性化推荐算法;谷歌开发PageRank算法,引领网络搜索和关键字广告。1. 小型计算机

1.1. 到了20世纪70年代,小型计算机已在科研院所、大学和大公司中广泛应用…

Roslyn 源代码生成器 SourceGenerator 获取代码文件的本地绝对路径

本文告诉大家如何在源代码生成器 SourceGenerator 里面获取代码文件的本地文件的绝对路径从 compilation 的 Options 拿到 SourceReferenceResolver 对象,调用其 NormalizePath 方法,传入 SyntaxTree 的 FilePath 参数即可

正常项目的 SourceReferenceResolver 都是存在的,尽…

纯 CSS 来计算当前窗口的宽高

在平时我想要计算浏览器窗口的宽度高度的时候,我们会使用 resize 事件去获取,也就是 JavaScript 的方式去获取窗口的宽度高度。 今天给大家分享一个使用纯 CSS 就能计算窗口宽度高度的方法定义自定义属性:

使用@property规则来定义--vw和--vh作为自定义的CSS属性。这些属性…