这两年一直在做非洲的支付。颇多感慨,起起落落,真正用心工作了几年。去年还去到非洲,感受到了更多本地的环境,对做的事情有了更多细化的感受。

非洲各国情况其实差距还蛮大的,并不是一味的落后、愚昧,有的国家就发展的很不多,比如坦桑尼亚、肯尼亚。桑给巴尔岛的美丽景色依然令人心驰神往,还有大裂谷,动物大迁徙。实地去过,肯定还是超出你认知的。

至于有的国家,比如尼日利亚,首都机场出站都让我感觉回到了小时候我们镇上的汽车站。小黑们不怀好意的勒索,各种卡你,需要四五个小时才能从机场中出来,还是交了接近200人民币的小费。

抛开这些不谈,重点讲下非洲支付技术的瓶颈点。

尼日利亚支付

就尼日利亚这个国家来说,基建环境很差,我们在这个国家耕耘了很多年,从传音的角度看,是手机业务的发家地,至今为止也会将一些重要的新品发布放到尼日这个国家。

这个国家有近2亿人口,人均gdp不足国内的二十分之一。国内优秀的石油、矿产都被欧美垄断,本国受英国文化影响,人才流失率在98%以上。

就我们接触尼日央行,整个技术团队几乎都移民到了英国。国内仅有一些基础维护的部分,我们组建技术团队的时候,招聘到央行的人,结果就是会拔插个网线。

但我们还是坚持把本地的技术团队组建起来了。当时最核心的考虑,还是一个公司在这个国家的影响力,是给这个国家带来的就业机会与创造的gdp,而金融容易产生收益,但并不是实际推动gdp(可以参考部分金融说)。

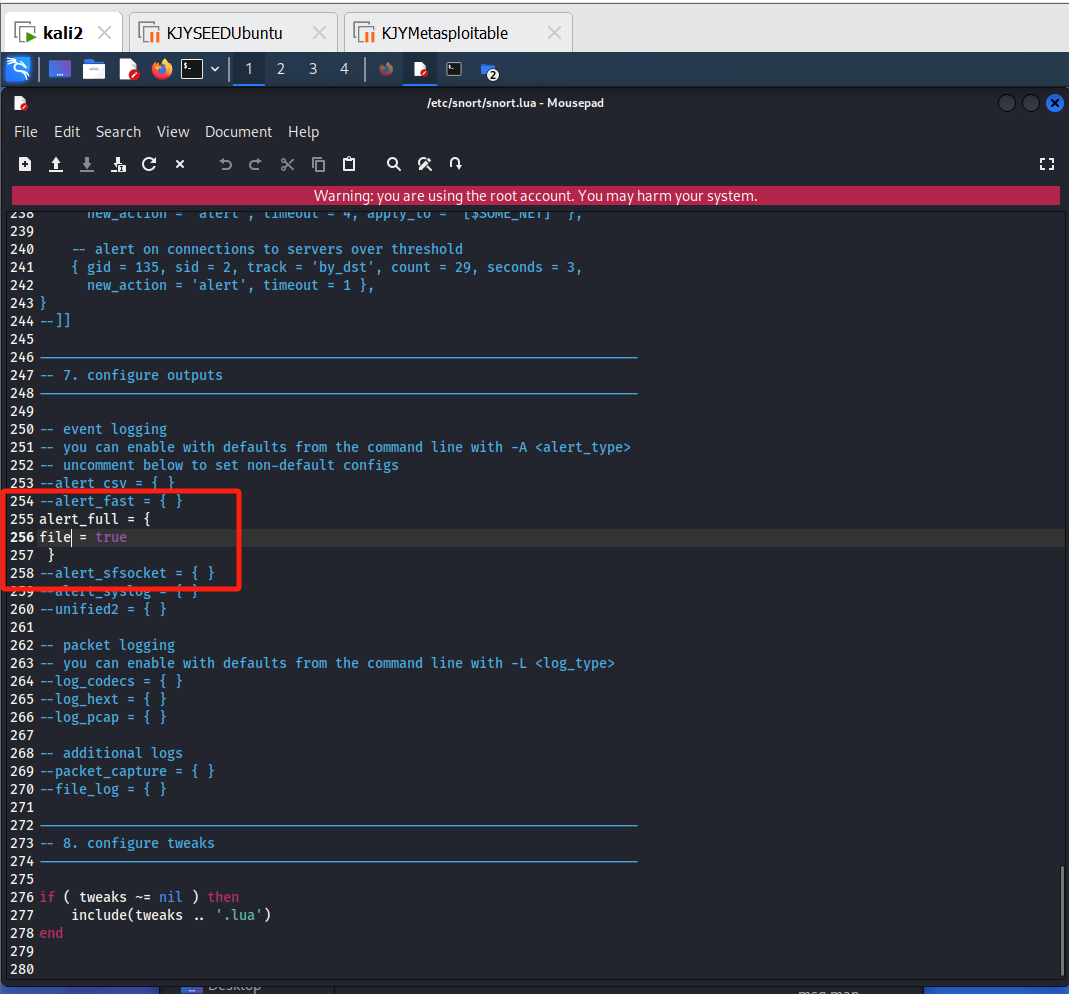

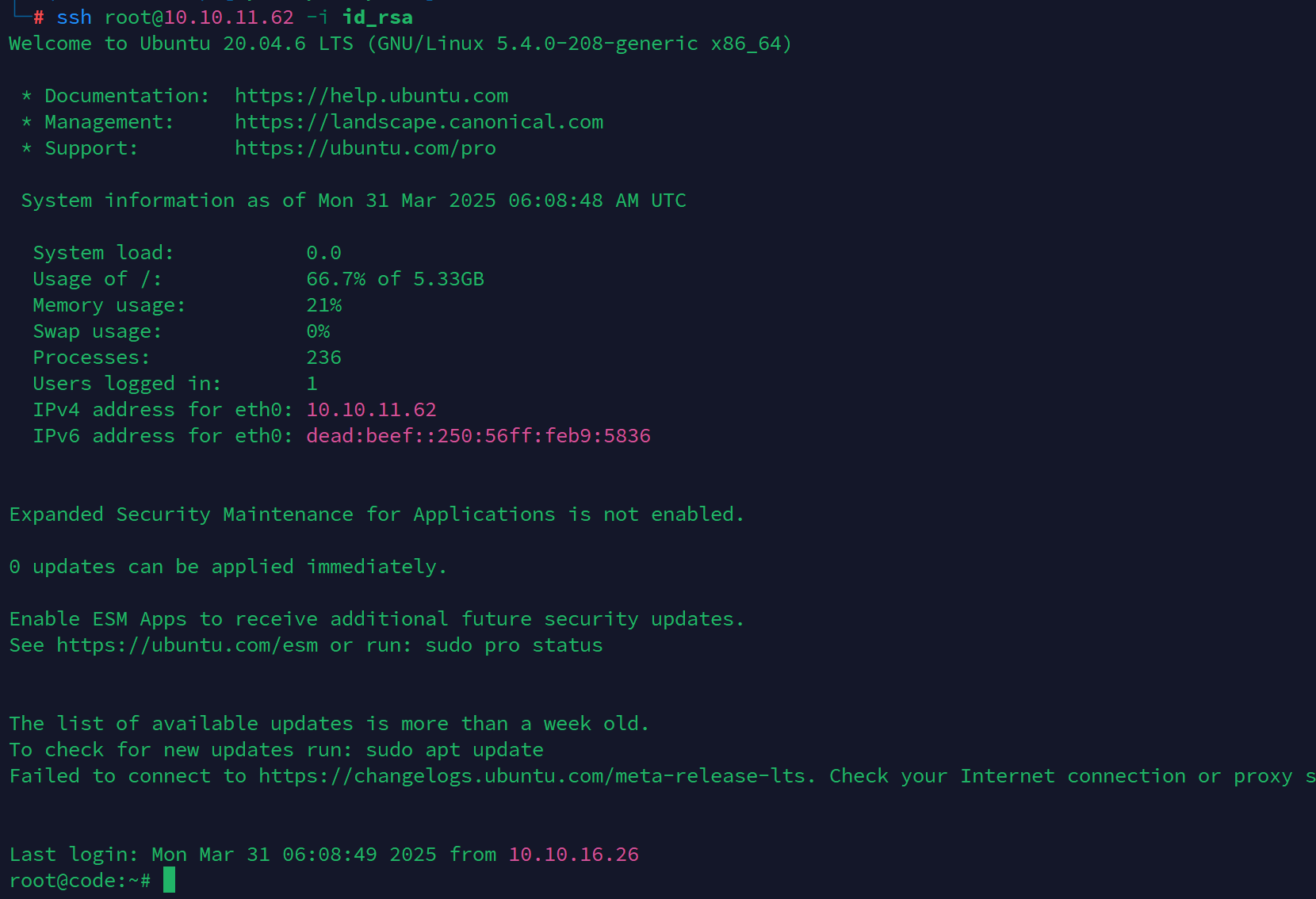

对我们来说,适量的本地员工,我们的产品安全与合规,也会更容易。另一方面,其实从技术的角度来说,在组建本地团队前,已经做了有半年的渠道网关接入。不止尼日,还是多国的通道接入。非洲的通道接入瓶颈本身,并不在技术的瓶颈,webservice也好,https、tcp也好

,这些新老连接技术,总有规律和协议本身可遵循。所以核心难点在于对外部机构的沟通,作为一家创业公司,很容易受到非洲大机构的忽视,往往需要商务反复沟通,才能推动联调的一点点问题。

所以,我对此做了一些实验策略:1、主动性强一点,主动多push他们 2、给对方的开发一些小费,配合度高一点 3、亲自渠道他们机构办公地,现场调试 。其实三个方法确实是高效的,但是有次我带着一个本地小黑去到办公点,让小黑同事直接沟通,这种距离感就会减少,

付出的成本往往更低,这也是后来做技术本地化的一个核心出发点。

渠道网关接入,使用本地人,使技术交流距离感减少,付出更少的接入成本,获取更高的接入效率。

具体是如何组建的,后面文章有机会再写吧。

非洲支付与国内支付的差异

1、系统稳定性

受困于基建的差异,当地经常断电断网,在尼日本地的时候,平均一小时断电五六次,所以也经常在断电时思考,这种国家,如何还有希望与未来(肖申克的救赎讲的好,任何境遇,都应永怀希望,后来也找到了破局)。

断电、断网对我们支付来说,往往就会代表这时段产生的交易需要用户等待,因为我们没办法确定网络交互状态,服务端呈现的状态是大量超时,甚至还会拖垮我们的通道网关。

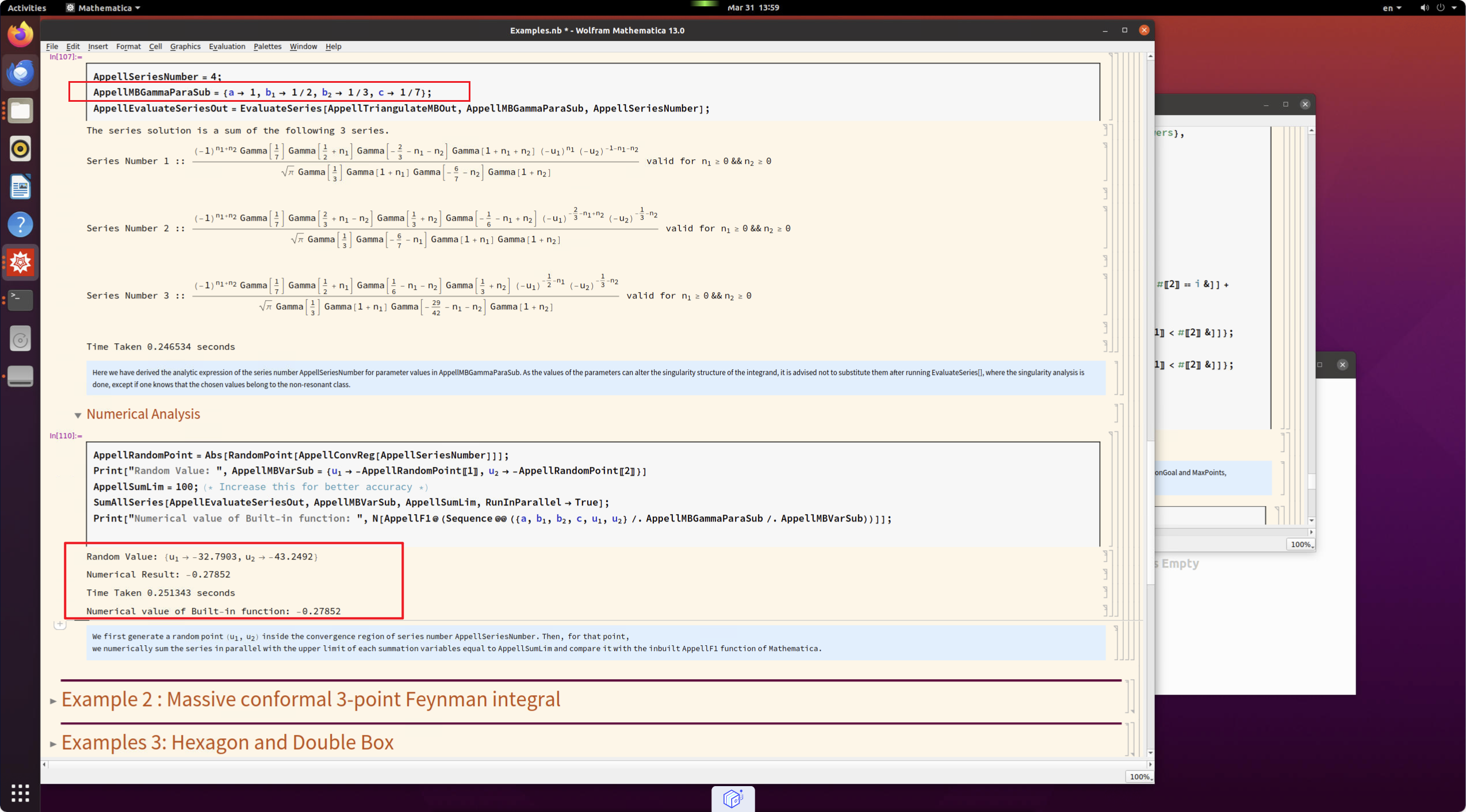

我们想将产品做的像国内一样,提供快速、可靠的金融系统,有一段很长的路要走,这条路,我走了三年,这三年也是想尽了各种办法,从pending单的1-2天关单到现在的1h内,其中的操作,还是单独写一篇来说吧。

2、合规

国内金融监管从17年变严格之后,到20年基本就大方向合规,灰产业务盈利国内就很少了。但是非洲的合规,就尼日来说,普遍还在裸奔状态。金融发展比较好的国家,合规也并没有做到完全严格监管。这种也给灰产带来了巨大收益。

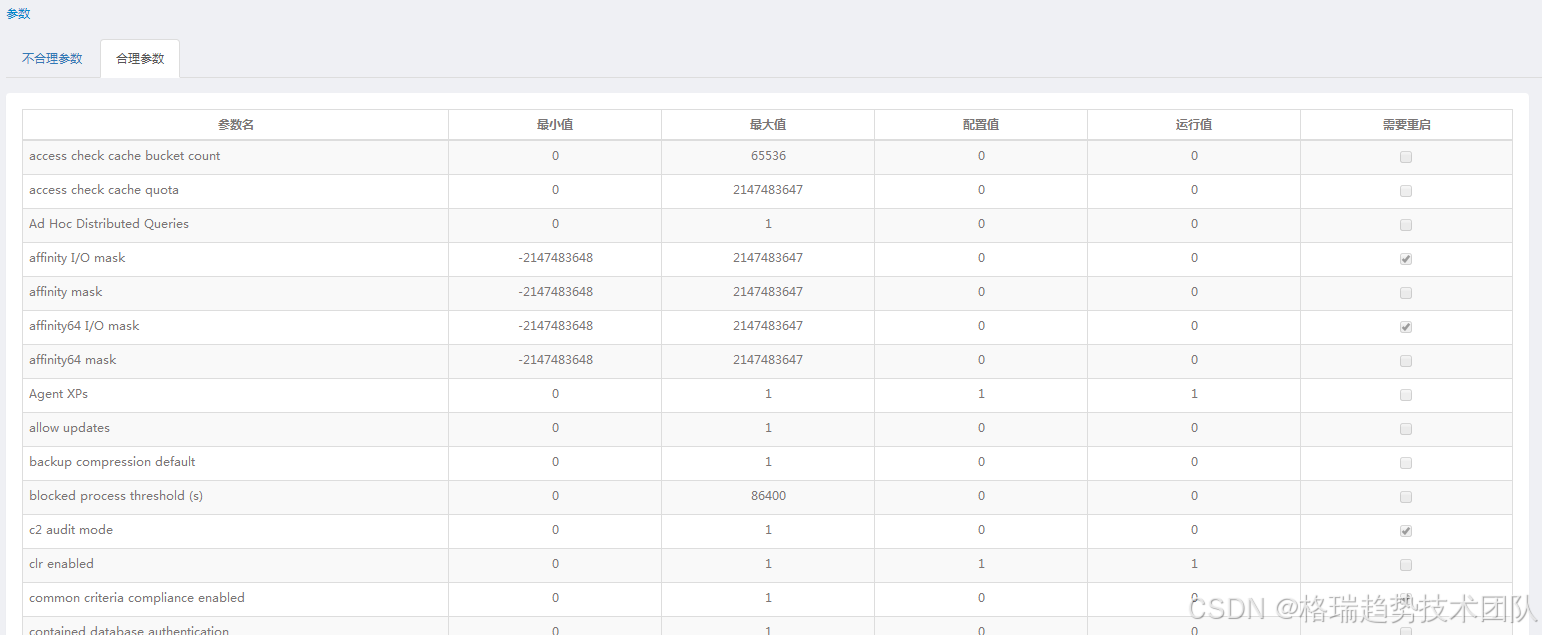

但23年尼日央行开始改革时,还是将我们整改的很被动,为此我们也做了大量的金融合规。包括部分服务本地化,核心数据本地化等。这一块我们这两年重点的方向

3、支付流程

国内支付链路往往是多个系统与业务的参与协同,大家这几年的技术往往是将流程添加更多保障业务,导致核心流做后,但线程短。但是从资金流和信息流的角度看,这块差异还是蛮大的。同样是因为合规的不严格,带来的资金流在国内

看来是风险很高的行为,但在这里显得正常化。信息流的交互,从我们接手的架构来说,也可以说是简单的草台班子,但我觉得核心还是环境带来的差异。

也走访了当地的商超,小市场,小餐馆,自己也用了各种产品,从个人体验来说,我在非洲更喜欢刷卡支付,更能给我带来稳定、高效,不至于让我用app支付时,卡主几个小时关不了订单又没有其他现金的尴尬,我相信更多本地人也是如此。

从国内的信息体感来说,有卡的机构,是银行,是属于国家的,代表着国家认可,信赖。因此我去年坚持的业务方向还是做好发卡,卡是有成本的,我们自己有pos机,这两种都代表着重资产,但是公司投资人的角度来说,喜欢稳定、快速收益,

不喜欢做长期可以盈利,所以也痛失这块粘性更高,效果更好的业务。

很久不写文章了,这篇文章就作为这两三年做非洲支付业务的开篇吧,。