[!quote] 关于λ表达式……

详见[[λ表达式]]

λ演算与λ代数

上一整节我们利用λ符号体系构建了一套表达式系统,从这里开始,我们将正式开始利用这套系统进行代数应用,在进行演算之前,需要先利用符号体系构建一个代数运算系统。

[!note] 命名终究只是命名

虽然我们之前使用了很多诸如(+ x 1)等等这样的形式,但它们只是我们定义的命名,所以无论是x还是+和1,都只是一个记号而已,尽管我们根据以往的经验为这些符号赋予了某些我们所熟知的含义,但在当前的λ演算语境下,这些东西都还没定义过。

Church 编码

为了使λ演算能够具体应用到计算机和程序上,那么就意味着λ代数系统必须能够表示如下两种东西——

- 数值(逻辑值、整数……)

- 运算(算符、函数、操作……)

也就是说,这些东西要在λ演算中映射为λ表达式(使用表达式来表示)。

[!tip]

粗暴地说,Church编码就是一种把数值和运算编码为λ表达式的过程。

- 但注意!Church编码并非唯一的编码方式,还有其他的编码方式,如Scott编码等。

- Church编码的特点在于以数值表示为起点进行编码,并在基础上构建其他编码。

Church-Boolean 逻辑编码

[!abstract] Church-Boolean 编码汇总

为了方便查阅,这里将本节所有的编码定义列出来,正文是比较冗长的推导过程DEF T = λx.λy.x DEF F = λx.λy.y DEF AND = λP.λQ.(P Q P) DEF OR = λP.λQ.(P P Q) DEF NOT = λP.λQ.(P F T)

首先我们需要通过Church编码构建出布尔运算系统。之所以先选择布尔代数,是因为布尔代数的结构简单,性质清晰,比较容易构建。

布尔代数(Boolean Algebra)包含的内容非常简单——

- 布尔域\(\mathbb B\)中只包含两个元素\(\mathrm T\)和\(\mathrm F\)

- 支持三种基本运算\(\wedge\) 、\(\vee\)、\(\neg\) 。

- 运算对域封闭,且对于\(\wedge\)和\(\vee\)都在\(\mathbb B\)上分别存在上界和下界

条件选择函数

在介绍Church-Boolean中的真假值前,我们先来考察条件选择函数,所谓条件选择函数就是下面这样的一个三元函数——

其中\(c\)是条件值,条件选择函数根据\(c\)的值就在\(x\)和\(y\)中做出选择。可以发现,实际上,这个条件选择函数就对应了大多数编程语言中的三元运算符c ? x : y。

我们将这个运算表示为IF-THEN-ELSE形式,可以表示为——

IF c THEN x ELSE y

可以发现这里分为3个子部——

IF c:判断c的条件;THEN x:当c == true被满足时,选择x;ELSE y:上述条件不成立时,选择y;

至此,我们可以把这三个部分抽象为三个λ表达式。

DEF cond = λc.λx.λy.(c x y)

由于真假值承载于c中,因此我们就利用c来对真假值进行编码。

真与假 | True | False

基于上面的想法,我们就能够通过Church编码定义出逻辑的真值T和假值F。讨论c的情况,根据定义,cond函数应当满足——

cond T x y => λc.λx.λy.(c x y) T x y => λx.λy.(T x y) x y => T x y => x

COND F x y => λc.λx.λy.(c x y) T x y => λx.λy.(F x y) x y => F x y => y

观察倒数两步归约,我们发现

- 欲使

T x y => x,那么就要求(T x) y必须发生η归约。- 也就是说

(T x)中约束不生效,可以构建自由表达式(T x) == λb.x- 再脱去对

x的运用,解开约束对,意味着我们需要引入一个新的约束变量 - 于是我们就可以得到

T == λa.λb.a。

- 再脱去对

- 也就是说

- 欲使

F x y => y,那么就要求(F x) y必须发生β归约。- 而且更进一步地,

(F x) == identity == λb.b- 类似地,再脱去对

x的运用,解开约束对,引入另外的约束变量λa - 于是

F == λa.λb.b

- 类似地,再脱去对

- 而且更进一步地,

[!tip] 反归约技巧

我们知道对于运用(f x)进行归约时,会将f中受约束的变量替换为参数x,例如(λa.a x) => x

那么,反过来对于已知的某一表达式x如果想要引入约束,或者把x作为参数提出来,那么就需要引入新的不冲突的约束命名,x => (λy.y x)。

利用这种性质在已知(f x)的情况下可以展开f == λa.(f a)

^9b9507

经过α转换,将a更名为x,b更名为y,我们就可以得出T和F的定义

DEF T = λx.λy.x

DEF F = λx.λy.y

这种定义下的T和F被映射为λ函数,因此可以作为一种条件选择函数来运用。

可以将上述定义代入表达式(c x y)通过[[λ表达式#归约 消解|归约]]来证明这个编码的正确性——

[!warning] 注意

归约化简时,不要忘记变量约束的[[λ表达式#3bba62|右结合律]]**和**函数运用的[[λ表达式#887c32|左结合律]]

(T T F) => (λx.λy.x λx.λy.x λx.λy.y)β|=> (λx.λy.(λx.λy.x) λx.λy.y) α|=> (λy.(λa.λb.a) λx.λy.y)η|=> (λa.λb.a)α|=> (λx.λy.x) => T(F T F) => (λx.λy.y λx.λy.x λx.λy.y)η|=> (λy.y λx.λy.y) β|=> (λx.λy.y) => F // alternatively, ==> identity F => F

逻辑运算 | AND | OR | NOT

接下来要对逻辑运算进行Church编码,这里先给出三种基本逻辑运算的真值表——

| A | B | A AND B | A OR B | NOT A |

|---|---|---|---|---|

| F | F | F | F | T |

| F | T | F | T | T |

| T | F | F | T | F |

| T | T | T | T | F |

XOR、NAND之类的都可以在这三种基本运算的基础上组合出来。所以我们姑且只定义上面三个基本运算即可。

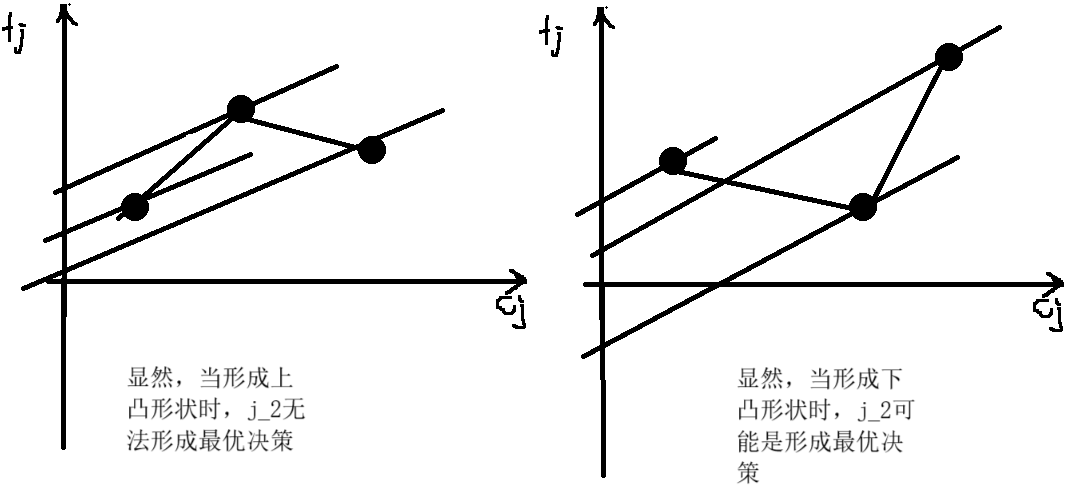

在正式开始之前,我们先考察一个东西——既然T和F都被映射为函数,那么意味着他们可以相互作为函数和参数构成约束对进行运用,那么约束对能否归约,以及归约后的结果是什么,这里给出两个基本函数相互运用的归约结果——

T T => (λx.λy.x) (λx.λy.x) β|=> λy.(λx.λy.x) α|=> λy.(λa.λb.a) => λy.T

T F => (λx.λy.x) (λx.λy.y) β|=> λy.(λx.λy.y) α|=> λy.(λa.λb.b) => λy.F

[i.e.] T P => λy.PT P Q => P

F T => (λx.λy.y) (λx.λy.x) η|=> λy.y => identity

F F => (λx.λy.y) (λx.λy.y) η|=> λy.y => identity

[i.e.] F P => λy.y => identityF P Q => Q

^6686a8

需要注意的是,归约结果中的T和F中的x和y和外层约束的y没有任何关系,而是出现了命名冲突(如果要展开那么需要进行一次α转换),所以实际上这里的T是自由表达式。在上面的归约过程中,我们可以归纳出如下性质——

- 如果以

T作为函数运用(T P)(其中P,Q in {T, F}),那么会通过β归约将x替换为P从而得到一个新的函子λy.P,且Q不受y的约束。- 把这个结果

λy.P再作为函数并传入参数Q构成约束对,那么下一步将发生η归约,消去λy约束,最终只会剩下P(T P Q => λy.Q Q => Q)

- 把这个结果

- 如果以

F作为函数,那么由于F的λx并没有进行约束,所以先进行η归约,消去λx约束,最终总会留下λy.y,好巧不巧地,这正好是恒等函数identity- 那接下来就很清晰了,如果再传入参数

Q,由于identity的性质,或者直接通过β归约替换,则会只留下后面的这个参数P(F P Q => identity Q => λy.y Q => Q)

- 那接下来就很清晰了,如果再传入参数

![Church T F.svg]]

完成上面的工作有助于我们通过Church编码来定义逻辑运算。

合取 | 且 | AND

首先来看一下合取运算,合取的要求是只有当两个输入均为T,才可以被归约为T,其他情形全部为F——

AND T Q => QAND T => (F P)

AND F Q => FAND F => (T P)

观察上面的形式,对于AND P Q ,我们可以做出如下归纳

- 当

P==T时,AND P Q => AND T Q => Q- 这种情况对应[[#^6686a8|上面]]的

(F P),于是AND T Q => F P Q

- 这种情况对应[[#^6686a8|上面]]的

- 当

P==F时,AND P Q => AND F Q => F- 这种情况对应[[#^6686a8|上面]]的

(T P),于是AND F Q => T P Q

- 这种情况对应[[#^6686a8|上面]]的

[!question] 麻烦了

目前我们归纳出的结论是AND P == (NOT P) P,然而问题在于我们还没有定义过NOT, 这怎么办呢?

[!tip] 还好

AND满足交换律,也就是说应当有AND P Q == AND Q P

通过交换律将AND P Q换成AND Q P,不影响先前的结论,除了讨论对象此时从AND P变成了AND Q。

AND Q P[P:=T] => QAND Q => (T Q)

AND Q P[P:=F] => AND Q F => FAND Q => (F Q)

AND Q => (P Q)

终于我们可以得出AND的Church编码——

DEF AND = λP.λQ.(P Q P)

析取 | 或 | OR

与合取类似,析取也具有交换律,并且我们也可以效仿刚才的过程完成OR的定义,首先考察

OR T Q => TOR T => (T P)

OR F Q => QOR F => (F P)

这次无需交换律了,直接替换就能够得到OR的定义——

DEF OR = λP.λQ.(P P Q)

反转 | 非 | NOT

NOT比较特别,因为NOT是一个一元运算,需要单独讨论。

NOT T == NOT λx.λy.x => F == λx.λy.y

NOT F == NOT λx.λy.y => T == λx.λy.x

简单来说,输入的参数是选择其中一个,那么NOT的输出总是选择另外一个。考虑到真假值T和F均是通过cond定义的,那么,如果直接反转cond的定义是不是就能够得到相反的输出?

cond == λc.λx.λy.(c x y)

ncond == λc.λx.λy.(c y x)

于是我们得到了一种NOT的定义形式

DEF NOT1 = λP.λx.λy.(P y x)

这个形式看起来比较底层,我们能不能利用已有的逻辑值来定义呢?

再次考察 cond P ——

cond P => λP.λx.λy.(P x y) P => λx.λy.(P x y)

如果考虑将x替换为F,y替换为T,也能达成同样的效果,于是我们进一步提供参数——

cond P F T => λx.λy.(P x y) F T => P F T

于是我们得到了另一种NOT的定义——

DEF NOT2 = λP.(P F T)

通过归约可证明,NOT1 <=> NOT2

至此,两个逻辑值和三个基本逻辑运算被定义完毕,Church-Boolean编码完成,可以使用λ表达式进行逻辑演算了。

[!question] 思考

不妨试试用类似的方式定义出更多的逻辑运算,例如异或XOR、与非NAND等……

Church-N 自然数编码

自然数域的情况就要比布尔域的情况复杂得多了,自然数的特点是——

- 具有无限多可枚举的元素

- 具有下界

0,但没有上界

- 具有下界

- 具有更多的运算形式,且计算更为复杂

不过,即便情况更为复杂,在已经定义了Church-Boolean编码后,我们也同样可以借鉴相关的思路,甚至是在其基础上继续构建。

Peano 公理

先介绍一下自然数的Peano公理——

[!info] Peano 公理

自然数集合 \(\mathbb{N}\) 可以用如下5条公理来描述

- \(0\)是自然数 $$0 \in \mathbb{N}$$

- 对任一自然数\(n\),总存在其后继\(n^+=n+1\),且后继\(n'\)亦是自然数$$\forall n\in \mathbb{N}, \exists n+=n+1,n+ \in \mathbb{N}$$

- \(0\)不是任何自然数的后继 $$\forall \kappa \in \mathbb{N}, \kappa^+ \ne 0$$

- 任意两个自然数\(a\)和\(b\)具有相同的后继,当且仅当\(a=b\)(后继运算是单射/每个自然数具有各自唯一的后继)$$\forall a,b \in \mathbb{N}, a+=b+ \iff a=b$$

- 归纳公理:对集合\(N \subseteq \mathbb{N}\),若\(N\)满足如下两个条件,则\(N=\mathbb{N}\)

- \(0 \in N\)

- \(\forall n \in N, n^+\in N\)

\[N \subseteq \mathbb{N},0\in N, (\forall n \in N, n^+\in N) \implies N = \mathbb{N} \]

根据Peano公理,我们了解到,自然数集合\(\mathbb N\),其下界 \(\inf \mathbb{N} = 0\) 。由于自然数集合可枚举且良序,因此我们可以定义一个“后继”运算SUCC来获得下一个更大的元素。

0

1 == SUCC 0

2 == SUCC 1 == SUCC SUCC 0

3 == SUCC 2 == SUCC SUCC SUCC 0

...

此时我们发现,自然数可以用SUCC的复合次数来表示。但问题在于如何定义0和succ。最重要的是,将复合的次数通过λ表达式体现出来。

Church 数

我们先将后继运算抽象为f放在一边,先考虑0,0没有经过任何f运算,也就是复合层数为0,如果对于一个参数x而言,没有复合意味着输入不经过函数处理而保持原样输出。符合这个条件的函数显而易见——恒等函数identity == λx.x。

identity x => λx.x x => x

但是直接用identity并不能体现0次的f运用,因为那个复合层数为0的函数f在identity中并没有得到抽象,于是需要引入额外的约束λf。

DEF 0 = λf.λx.x

现在的0被定义为对x的0次f运用,如果我们需要前进到1,那么我们就应该对x运用1次f,即——

DEF 1 = λf.λx.(f x)

DEF 2 = λf.λx.(f (f x))

DEF 3 = λf.λx.(f (f (f x)))

...

后继 | SUCC

观察上面的Church编码,如果我们想要表示100那恐怕是一件麻烦的事情——

DEF 100 = λf.λx.(f f f f ...? x) // 100 f's??

根据Peano公理,我们知道100 == SUCC 99,类似地3 == SUCC 2、2 == SUCC 1、1 == SUCC 0。而这些数都已经被编码为λ函数。

那么我们能否通过N来定义出SUCC N,答案是肯定的,首先考察对0中的两个约束进行参数绑定——

0 => λf.λx.x

0 f => λf. f η|=> λx.x

可以发现,0 f经过η归约就是恒等函数,下面我们以同样的方式对1作处理,这里我们可以使用前面提到的 [[#^9b9507|反归约技巧]],将(f x)变形

1 => λf.λx.(f x) <== λf.λx.(λa.(f a) x)

1 f => λf.λx.(f x) f => λx.(f x) α|=> λa.(f a)

虽然我们没有把0和1关联起来,但此时我们发现一个惊人的结论,我们可以使用1 f来表示1——实际上,我们对0也可以做同样的操作,结论同样成立,可以用0 f来表示0,于是我们可以把自然数抽象出来,形成一个新的λ表达式——

1 == λf.λx.(λa.(f a) x) == λf.λx.(1 f x)

0 == λf.λx.(λa.a x) == λf.λx.(0 f x)

N == λf.λx.(N f x)

DEF num = λn.λf.λx.(n f x)

可以证明,将上述定义的自然数绑定num时,num相当于恒等函数,当然,num N也可以视为自然数的递归编码——

num N => λn.λf.λx.(n f x) λf.λx.(N f x) => λf.λx.(λf.λx.(N f x) f x) => λf.λx.(N f x) == N

截止目前为止,还是在用0来表示0罢了,但是我们得到了N f x与N的关系,下面就结合自然数Church编码定义来考察N f x

0 f x => λf.λx.x f x => x

1 f x => λf.λx.(f x) f x => f x => f (0 f x)

2 f x => λf.λx.(f (f x)) f x => (f (f x)) => f (1 f x)

...

SUCC N f x == f (N f x)

这样,我们总算把N和它的后继SUCC N关联起来了,于是我们可以定义出SUCC运算了

DEF SUCC = λn.(f (n f x))

于是我们就可以定义

1 == SUCC 0

2 == SUCC 1

...

四则运算

求一个数的后继是一个相对低等的运算,因为它的加数是固定的1,所以如果想要进行加减乘除运算的话,仅靠运用SUCC无疑杯水车薪。所以我们必须定义出更加高等的运算。

加法 | ADD | +

在编码加法之前,需要先从数学上了解一下函数复合运算的性质。对于函数\(f\),复合运算\(\circ\)被定义为——

定义复合幂\(f^n = \overbrace{f \circ f \circ f \circ \cdots \circ f}^{n\text{ times}}\),表示将\(f\)复合\(n\)层,复合幂具有如下性质——

利用这种性质我们就能够很容易的定义加法了。因为在Church编码中复合\(n\)次的函数\(f\)被定义为n f。所以我们能直接写出加法的定义(注意结合性)。

DEF ADD = λm.λn.(m f (n f x))

注意,实际上按顺序来看的话,这个ADD定义的是\(n+m\),但加法有交换律,所以ADD m n和ADD n m的结果应该是一样的。

加法是后继的上等运算,因为ADD m相当于运用了m次SUCC

为了方便起见,我们可以借用加号+来表示ADD——

DEF + = ADD